Keratokonus (Hornhautkegel): Symptome, Ursachen und Behandlung

Inhaltsverzeichnis

Verschwommenes Sehen und ständig wechselnde Brillenstärken können auf Keratokonus hindeuten – eine Augenerkrankung, bei der sich die Hornhaut verdünnt und kegelförmig verformt. Diese meist zwischen dem 10. und 25. Lebensjahr beginnende Erkrankung wird oft zu spät erkannt. Moderne Diagnoseverfahren und Therapien wie das Corneal Cross-Linking bieten jedoch effektive Behandlungsmöglichkeiten.

In diesem Beitrag erfahren Sie alles über die Symptome, Ursachen und Behandlungsoptionen des Keratokonus.

Was ist ein Keratokonus?

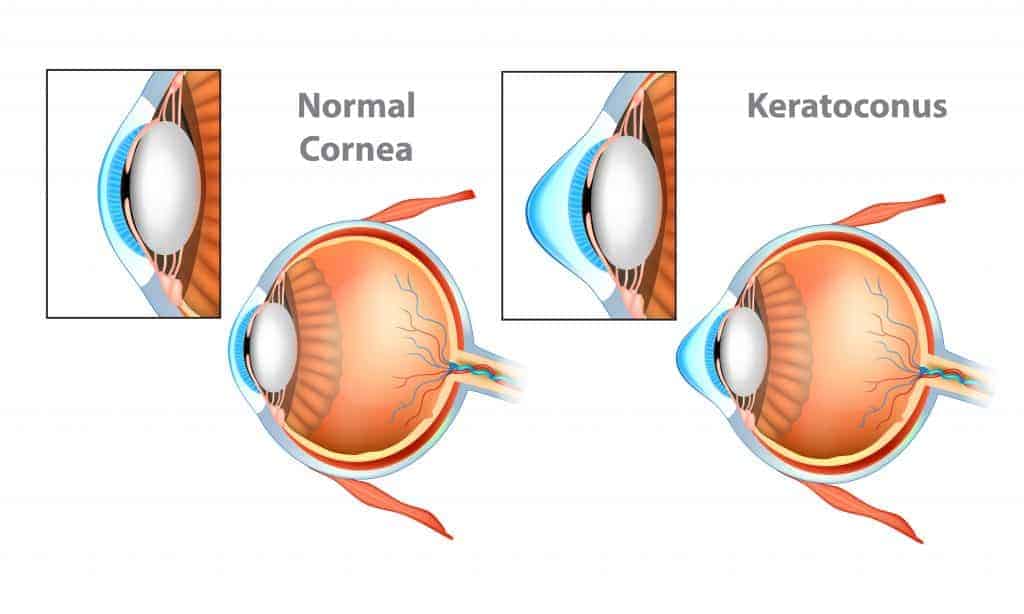

Keratokonus ist eine fortschreitende Augenerkrankung, bei der sich die Hornhaut (Cornea) allmählich verdünnt. Die Hornhaut wölbt sich dabei in eine konische Form. Bei der Hornhaut des Auges handelt es sich um eine kuppelförmige Struktur, die das einfallende Licht präzise auf die Netzhaut fokussiert. Im Falle eines Keratokonus kommt es jedoch zu einer Verformung und Ausdünnung der Hornhaut, wodurch das Licht ungleichmäßig gebrochen wird. Dies resultiert in einer verzerrten und unscharfen Sehwahrnehmung. Die Folgen können eine signifikante Verschlechterung der Sehfähigkeit sein.

Die Augenerkrankung zeigt sich meist an beiden Augen, allerdings kann der Schweregrad zwischen dem rechten und linken Auge variieren. Familiäre Häufungen von Keratokonus lassen auf eine genetische Komponente schließen. Im Laufe der Zeit verschlechtert sich das Sehvermögen der Patienten zunehmend, wodurch die Versorgung mit passenden Brillen oder Kontaktlinsen zu einer wachsenden Herausforderung wird. Der Beginn der Erkrankung fällt typischerweise in die Pubertät oder das junge Erwachsenenalter.

Symptome des Keratokonus

Die Symptome eines Keratokonus entwickeln sich oft schleichend und können je nach Schweregrad der Erkrankung variieren:

- Verschwommenes oder verzerrtes Sehen: Dies ist das häufigste Symptom, das durch die ungleichmäßige Krümmung der Hornhaut verursacht wird.

- Lichtempfindlichkeit: Viele Betroffene berichten über eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber hellem Licht und Blendung.

- Häufige Änderungen der Sehschärfe: Da sich die Form der Hornhaut ständig verändert, benötigen Patienten oft häufigere Anpassungen ihrer Brillen- oder Kontaktlinsenstärke.

- Doppeltsehen oder Geisterbilder: In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Mehrfachbildern oder Geisterbildern kommen, die das Sehen zusätzlich erschweren. Oft steht die irreguläre Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) dahinter.

Symptome eines akuten Keratokonus

Einige Menschen entwickeln im Verlauf der Augenkrankheit einen akuten Keratokonus. Dabei kommt es durch die anhaltende Dehnung der Hornhaut zu Rissen in ihren innersten Schichten. Durch diese Mikrorupturen kann Kammerwasser in das Hornhautgewebe eindringen, wodurch die Hornhaut rasch anschwillt und sich eintrübt.

Der akute Keratokonus stellt einen augenärztlichen Notfall dar und erfordert eine schnelle Behandlung.

Ursachen eines Keratokonus

Die Entstehung eines Keratokonus ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch angenommen, dass eine Kombination aus genetischen, biomechanischen und umweltbedingten Faktoren eine Rolle spielt:

Genetische Veranlagung

Bei ungefähr 10 % der Keratokonus-Patienten lässt sich eine familiäre Häufung nachweisen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen zudem, dass verschiedene genetisch bedingte Syndrome wie das Down-Syndrom oder das Marfan-Syndrom mit einem erhöhten Keratokonus-Risiko assoziiert sind.

Biomechanische Einflüsse

Intensives und häufiges Augenreiben wird als möglicher Risikofaktor für Keratokonus betrachtet, besonders bei Personen mit Allergien oder atopischen Erkrankungen wie Asthma oder Heuschnupfen. Diese mechanische Beanspruchung kann zu kleinsten Verletzungen der Hornhaut führen und dadurch die Progression der Erkrankung beschleunigen. Bei Patienten mit entsprechenden Grunderkrankungen ist daher besondere Aufmerksamkeit geboten, da ihr Risiko für die Entwicklung eines Keratokonus möglicherweise erhöht ist.

Umweltfaktoren

Die Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung sowie weitere Umweltfaktoren könnten das Risiko für die Entwicklung eines Keratokonus steigern. Die UV-Belastung kann oxidativen Stress in der Hornhaut verursachen und deren strukturelle Integrität beeinträchtigen. Bei Patienten mit entsprechender genetischer Prädisposition können diese äußeren Einflüsse als zusätzliche Trigger wirken und den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen.

Diagnostik

Die Diagnose von Keratokonus erfordert eine gründliche augenärztliche Untersuchung, da die Symptome in den frühen Stadien oft unspezifisch sind und mit anderen Sehproblemen verwechselt werden können. Zu den wichtigsten diagnostischen Methoden gehören:

- Sehtests: Bei der Untersuchung wird die Sehschärfe überprüft und nach möglichen Veränderungen in der Qualität des Sehvermögens gesucht.

- Spaltlampenuntersuchung: Mit dieser Untersuchung kann Ihr Augenarzt die Struktur der Hornhaut detailliert betrachten und frühe Anzeichen einer Kegelbildung erkennen.

- Keratometrie: Dieses Verfahren misst die Krümmung der Hornhaut und kann Unregelmäßigkeiten aufdecken, die auf Keratokonus hinweisen.

- Hornhauttopographie: Die Hornhauttopographie ist das fortschrittlichste Diagnosewerkzeug für Keratokonus. Sie erstellt eine detaillierte Karte der Hornhaut, die selbst geringfügige Unregelmäßigkeiten und Asymmetrien sichtbar macht.

Differenzialdiagnostik

Bei der Differenzialdiagnose wird der Keratokonus von anderen Augenerkrankungen abgegrenzt, die ähnliche Symptome verursachen können:

- Pellucide Marginale Degeneration: Führt zu einer Verdünnung der Hornhaut, jedoch meist am unteren Rand, was zu anderen Arten von Sehfehlern führt.

- Keratoglobus: Betrifft die gesamte Hornhaut, die gleichmässig verdünnt, aber kugelförmig bleibt. Im Gegensatz dazu ist beim Keratokonus die Hornhaut kegelförmig verformt.

- Hornhautdystrophien: Diese Gruppe von Erkrankungen kann ebenfalls Veränderungen in der Hornhautstruktur verursachen, die denen von Keratokonus ähneln, jedoch meist eine andere Behandlung erfordern.

Behandlungsmethoden

Die Behandlung des Keratokonus hängt vom Fortschreiten der Erkrankung ab und umfasst sowohl nicht-invasive als auch chirurgische Optionen.

Brillen und weiche Kontaktlinsen

In den frühen Stadien können Brillen oder weiche Kontaktlinsen ausreichen, um die Sehschärfe zu korrigieren. Da sich die Form der Hornhaut jedoch weiter verändert und eine Vorwölbung der Hornhaut zunimmt, sind regelmäßige Anpassungen erforderlich.

Harte Kontaktlinsen

Bei einem ausgeprägten Keratokonus werden harte und formstabile Kontaktlinsen eingesetzt. Diese Linsen bieten eine bessere Korrektur, da sie die unregelmäßige Oberfläche der Hornhaut ausgleichen. Obwohl die Anpassung anfangs unangenehm sein kann, gewöhnen sich viele Patienten daran.

Speziallinsen

Für fortgeschrittene Fälle stehen spezielle Kontaktlinsen wie Sklerallinsen oder Hybridlinsen zur Verfügung. Diese Linsen bieten eine stabilere Sehkorrektur und sind besonders für unregelmäßige Hornhautformen geeignet, die durch eine deutliche Vorwölbung gekennzeichnet sind.

Hornhautvernetzung (Corneal Cross-Linking)

Crosslinking ist ein Verfahren zur Stabilisierung der Hornhaut bei Patienten mit Keratokonus. Bei der Crosslinking-Behandlung wird das Gewebe der Hornhaut durch Quervernetzungen der Zellen stabilisiert. Diese Quervernetzung, medizinisch als Crosslinking bezeichnet, wird mithilfe von Riboflavin (Vitamin B2) und ultraviolettem Licht erzielt. Dabei wird die Hornhaut mit Riboflavin-Augentropfen (Vitamin B2) getränkt und anschließend mit ultraviolettem Licht bestrahlt. Diese Kombination bewirkt eine Verstärkung der Kollagenfasern in der Hornhaut, wodurch deren Struktur stabilisiert wird und die Progression der Erkrankung verlangsamt oder aufgehalten werden kann.

Das Crosslinking ist ein schonendes, minimalinvasives Verfahren, das eine Hornhauttransplantation (Keratoplastik) vermeiden kann. Nach der Behandlung lassen sich mögliche Beschwerden mit Augentropfen lindern.

Chirurgische Optionen

In schweren Fällen kann eine Hornhauttransplantation notwendig sein. Bei dieser Operation wird die geschädigte Hornhaut durch gesundes Spendergewebe ersetzt. Die Erfolgsrate dieser Operation ist hoch, und viele Patienten berichten nach der Heilung von einer signifikanten Verbesserung ihrer Sehkraft. In einigen Fällen können auch Intrastromalringsegmente (ICRS) eingesetzt werden, um die Vorwölbung der Hornhaut zu stabilisieren und die Sehschärfe zu verbessern.

Verlauf und Prognose

Keratokonus verläuft in der Regel langsam, mit einer Progression über viele Jahre hinweg. In vielen Fällen stabilisiert sich die Erkrankung nach einigen Jahren, insbesondere bei frühzeitiger Behandlung. Ohne Behandlung kann Keratokonus jedoch zu erheblichen Sehbehinderungen führen.

Die Prognose ist bei frühzeitiger Diagnose und angemessener Behandlung gut, da moderne Behandlungsmethoden wie die Hornhautvernetzung (Cross-Linking) das Fortschreiten der Krankheit effektiv verlangsamen oder stoppen können. Selbst bei fortgeschrittenen Fällen bieten chirurgische Eingriffe wie die Hornhauttransplantation eine hohe Erfolgsrate.

Ab dem 40. Lebensjahr schreitet der Keratokonus in den meisten Fällen nur noch sehr selten oder gar nicht mehr fort. Dies liegt daran, dass die Hornhaut im Alter weniger elastisch wird, weshalb sie sich nicht weiter verformt.

Gefahren und Komplikationen von Keratokonus

Keratokonus birgt jedoch mehrere potenzielle Gefahren und Komplikationen:

- Vernarbung der Hornhaut: In fortgeschrittenen Stadien kann die Hornhaut vernarben und die Sehschärfe dauerhaft beeinträchtigen.

- Akutes Hornhautödem (Hydrops): In seltenen Fällen kann es zu einer plötzlichen Schwellung der Hornhaut kommen, die mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Sehvermögens einhergeht. Diese Schwellung kann Narbenbildungen verursachen, welche die Sehfähigkeit zusätzlich verschlechtern können.

- Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen: Nach einer Hornhauttransplantation besteht das Risiko von Transplantatabstossung, Infektionen und der Entwicklung eines Astigmatismus.

Formen: Keratokonus-Klassifikation nach Belin

In der Stadieneinteilung des Keratokonus hat sich die ABCD-Klassifikation nach Belin etabliert. Diese umfasst die Beurteilung folgender Parameter:

- A – Krümmung der Hornhautvorderfläche

- B – Krümmung der Rückfläche

- C – Pachymetrie (Hornhautdicke) an der dünnsten Stelle

- D – Bestkorrigierter Brillenvisus

Zu den Parametern A und B ist anzumerken, dass beide Messungen in einer 3,0-mm-Zone um den dünnsten Bereich der Hornhaut erfolgen.

Die ABCD-Klassifikation unterscheidet fünf Stadien (von 0 bis 4) für alle vier Parameter. Ergänzend wird ein „−“ hinzugefügt, wenn keine Narbenbildung vorliegt, ein „+“ für Narben, welche die Irisdetails noch erkennen lassen, sowie „++“ für Narben, die Irisdetails verdecken.

Epidemiologie: Häufigkeit und Altersgruppen

Keratokonus stellt eine vergleichsweise seltene Erkrankung dar, von der weltweit etwa einer von 2.000 Menschen betroffen ist, wobei diese Prävalenz regional unterschiedlich ausfallen kann. Die Manifestation des Keratokonus erfolgt typischerweise im späten Jugendalter oder frühen Erwachsenenalter, überwiegend zwischen dem 10. und 25. Lebensjahr. Die Erkrankung progrediert häufig über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, bevor eine Stabilisierung eintritt. In bestimmten Fällen kann die Progression jedoch schneller oder langsamer verlaufen.

Kategorien

Augenärzte

Augenentzündungen

Augeninformationen

Augenliderkrankungen

Augennotfälle

Augenschmerzen

Behandlungen

Bindehautentzündung

Diagnostische Behandlung

Fremdkörper im Auge

Gesichtsfeldausfall - Skotom

Grüner Star - Glaukom

Hornhautprobleme

Netzhautprobleme

Sehprobleme

Syndrome & Augenerkrankungen