Aufbau des Auges

Inhaltsverzeichnis

Ein einzigartiges Organ

Unser wichtigstes Sinnesorgan ist das Auge, welches wie ein äusserst präziser Fotoapparat funktioniert. 80% der Umweltreize nehmen die menschlichen Augen auf und alle Informationen, die uns über die Augen erreichen, werden über den Sehnerv ins Gehirn geleitet. Die Form des Auges ähnelt einer Kugel, weshalb der Begriff „Augapfel (Oculus)“ verwendet wird. Der Durchmesser beläuft sich auf etwa 22 Millimeter, was dem einer 1-Euro-Münze entspricht.

Dort erst erzeugen sie neuronale Muster, die immer wieder neu mit anderen visuellen Vorerfahrungen abgeglichen und interpretiert werden, damit wir uns ein „Bild der Welt“ machen können.

Erfahren Sie in diesem Beitrag alles über den Aufbau und Funktion des Auges.

Aktiv hinschauen – wenn das Gehirn sich an Eindrücke gewöhnt

Neuronale Prozesse sind auf Effizienz angelegt. Visuelle Eindrücke werden im Gehirn nach neuen und abweichenden Eindrücken gefiltert. Was gleich bleibt, wird grösstenteils einfach aus den Speichern der visuellen Erinnerung ergänzt.

Nur Informationen, die andersartig und neu sind, machen noch „Eindruck“, hinterlassen Spuren und sorgen auf lange Sicht für neuroplastische Veränderungen.

Die Summe und der Abgleich der Eindrücke und Erinnerungen aus der visuellen Erfahrung hat den Menschen mit der Zeit an das perspektivische Sehen, die Wahrnehmung von Grössenverhältnissen und Tiefenstrukturen gewöhnt.

Sehenden Auges reagieren

Der anatomische Aufbau des Auges und seine Funktionalität sind die Grundvoraussetzung dafür, dass visuelle Informationen an das Gehirn gesendet werden. Der physiologische Aufbau des Sehorgans bestimmt, ob, wie und welche Seheindrücke entstehen. Zu den Bestandteilen des Sehorgans gehören Lederhaut, Hornhaut, Aderhaut, Netzhaut, Regenbogenhaut, Linse, Pupille, Glaskörper, Augenkammern, gelber Fleck, Strahlenkörper und der Sehnerv.

Im vorderen Bereich des Auges befinden sich die Regenbogenhaut, der Ziliarkörper und die Linse. Die Mitte des Auges, also die mittlere Augenhaut setzt sich aus der Chorioidea, dem Ziliarkörper und der Regenbogenhaut zusammen.

Kommt es zu Abweichungen, werden wir aktiv. Dauerhafte und nachhaltige Veränderungen der Wahrnehmung lassen uns die Welt „mit anderen Augen“ sehen.

Wer weiss, wie Sehen funktioniert und wie das Sehorgan aufgebaut ist, kann Veränderungen der Sehkraft bewusster wahrnehmen und adäquat reagieren.

Das menschliche Auge – Aufbau und Funktion der einzelnen Bauteile des Auges

Tränenfilm

Der Tränenfilm ist der feuchte Film, der auf dem Oculus aufliegt und eine wichtige Funktion erfüllt, die gefässlose Horn- und Bindehaut mit Nährstoffen zu versorgen. Gleichzeitig enthält der Tränenfilm Enzyme, die antimikrobielle und antibakterielle Eigenschaften haben.

Sie schützt die empfindliche Schleimhaut vor Entzündungen und Austrocknung und verhindert, dass der konstante Lidschlag die Kornea reizt. Täglich produzieren die Tränendrüsen zu diesem Zweck 300 – 500 ml Flüssigkeit.

Der Tränenfilm besteht grundsätzlich aus drei Schichten:

- Die oberste Schicht der Tränenschicht ist die Fettschicht (Lipidschicht). Das Fett aus den Meibom-Drüsen der Lidränder verlangsamt das Verdunsten der nahrhaften, glucosehaltigen Tränenflüssigkeit

- Unter der Lipidschicht liegt die Wasserschicht mit Flüssigkeit aus der Tränendrüse

- Die innerste Schicht ist eine schützende Schleimschicht, die sich aus dem Sekret der Konjunktiva bildet und die Haftung des Tränenfilmes gewährleistet

Bindehaut

Unmittelbar hinter den Augenlidern und oberhalb der Lederhaut befindet sich die durchsichtige, hochempfindliche Bindehaut (Tunica conjunctiva).

Mit jedem Schlag der Lider wird die Hornhaut (Kornea) mit einem frischen Film aus Tränenflüssigkeit benetzt. Proteine und das keimabtötende Lysozym der Tränenflüssigkeit bewahrt die Konjunktiva davor, brüchig zu werden und ihre für die Lichtbrechung wichtige Sensibilität einzubüssen.

Auf äussere Einflüsse reagiert die gefässreiche Schleimhaut sehr sensibel. Bei Verunreinigungen durch Bakterien, Pilze oder Viren kann es zu einer Bindehautentzündung kommen, die leicht von einem auf beide Augen überspringt.

Eine Behandlung bakterieller Infektionen lässt sich wirksam durch Breitbandantibiotika vornehmen. Eine virale Infektion der Konjunktiva kann derzeit nur behandelt werden, indem das Immunsystem medikamentös bei seiner Arbeit unterstützt wird.

Die zwei häufigsten Degenerationen der Konjunktiva sind das Flügelfell (Pterygium) und der Lidspaltenfleck (Pinguecula).

Hornhaut

Die Hornhaut (Cornea) des Sehorgans besteht aus sechs Schichten und schützt das geöffnete Auge an seiner Oberfläche. Unterhalb der schuppigen Epithelschicht liegt die kollagenhaltige Bowman-Membran.

Darunter befindet sich eine dichte bindegewebsartige Struktur, das Stroma, die schützende und dicke Descemet-Membranund das Endothel, das die Hydration und Transparenz der Kornea erhält.

Eine weitere Schicht, die Dua-Schicht, zwischen Stroma und der Descemet-Membran lokalisiert, wird durch die jüngere Forschung als sechste Schicht der Kornea beschrieben.

Die Dicke der Kornea nimmt zum Zentrum hin ab. Der ringförmige Übergangsbereich der Hornhaut zur Sklera wird als Limbus bezeichnet. Hier befinden sich die Stammzellen, mit deren Hilfe die Kornea stets erneuert wird.

Die durchsichtige Kornea ist gefäslos, enthält aber eine Vielzahl von Nervenendungen. Ihre Dichte ist so hoch, dass die Kornea eine der empfindlichsten Stellen des Körpers überhaupt ist.

Tränenflüssigkeit bedeckt die Kornea und versorgt ihre äussersten Schichten mit Feuchtigkeit und Nährstoffen, die ihr von den Gefässen an ihrem Rand zugeführt werden.

Durch das Kammerwasser der vorderen Augenkammer wird der Stoffwechsel der Kornea zusätzlich befördert. Das Kammerwasser hat die Aufgabe, Schadstoffe zu eliminieren und den Augeninnendruck zu stabilisieren.

Die Cornea ist gleichmässig konvex gewölbt und sorgt damit für eine optimale Brechung des einfallenden Lichts. Verkrümmungen der Hornhaut sind die Ursache für Stabsichtigkeit (Astigmatismus).

Hornhautentzündungen kommen häufig vor und sind in den meisten Fällen auf eine Infektion durch die Kontaktlinsen zurückzuführen.

Regenbogenhaut

Ein weiterer Bestandteil des Sehorgans ist die Regenbogenhaut. Als Fortsatz der Aderhaut liegt die Regenbogenhaut ringförmig zwischen der Augenlinse und der Hornhaut. Die Iris und die Linse des Auges tragen dazu bei, dass ein scharfes Bild entsteht und mit ausreichender Helligkeit wahrgenommen werden kann. Die pigmentreiche Iris gibt dem Sehorgan jedes Menschen seine individuelle Struktur und Farbe.

Die Muskulatur ist verantwortlich für die Regulation des Lichteinfalls. Kontraktionen der Iris entsprechend der Lichtverhältnisse führen dazu, dass sich in der Mitte der Iris eine kreisförmige Öffnung öffnet oder schliesst.

Diese lichtdurchlässige Öffnung ist die Pupille. Die Pupille wird kleiner, je mehr Licht von aussen einfällt und grösser, wenn die einfallende Lichtmenge geringer ist.

Die Pupille funktioniert also wie eine Lichtschleuse, die sich nach Bedarf öffnen oder verengen kann. Wie die Blende der Kamera ist es ihre Aufgabe, den Lichteinfall so zu regulieren, dass möglichst klare Bilder hoher Auflösung entstehen.

Zugleich stellt die Pupille den Kanal dar, über den das Kammerwasser von der hinteren in die vordere Augenkammer transportiert wird.

Der mit Kammerwasser gefüllte Hohlraum der hinteren Augenkammer liegt zwischen der Innenseite der Iris und der Vorderseite des Glaskörpers, wo das Kammerwasser an Ziliarfortsätzen produziert und freigesetzt wird.

Von hier strömt es über die Pupille in die vordere Augenkammer und versorgt die Hornhaut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen.

Ziliarkörper

Der Ziliarkörper (Corpus ciliaris) ist der Ort im Sehorgan, an dem die Kammerwasserproduktion stattfindet, das die Augenlinse und die inneren Hornhautschichten befeuchtet.

Der Ziliarmuskel liegt als muskulöser Ring an der Vorderseite des Augeninneren, zwischen Iris und Choroidea. An den Zonulafasern, die strahlenförmig am Ziliarkörper anhaften, ist die Augenlinse mittig aufgehängt.

Bei Anspannung des Ziliarmuskels verkleinert sich der Radius des Ziliarmuskelrings, wodurch die Wölbung der Linse zunimmt und sich ihre Brechkraft erhöht.

Entspannt sich der Ziliarmuskel, dehnen sich die Aufhängefasern. Die Linse flacht ab und passt sich damit der Fernwahrnehmung an. Nur wenn die Ziliarmuskeln intakt und unverkrampft sind, können sie die Akkommodation der Augenlinse optimal unterstützen.

Augenlinse

Die gewölbte Augenlinse (Phakos) liegt wie ein wassergefüllter, elastischer Ballon hinter der Pupille, zwischen der Iris und dem Glaskörper. Die Augenlinse reguliert durch den Strahlenkörper das Licht, das ins Augeninnere dringt.

Die elastische Linse bündelt und bricht das Licht, um die Menge des auftreffenden Lichts durch ihren jeweiligen Krümmungsradius den verschiedenen Sehdistanzen anzupassen (Akkommodation).

Dazu dehnt oder wölbt sie sich, um den Brechungswinkel des Lichts variabel anzupassen. Je beweglicher die Augenlinse ist, desto besser kann sie ihre Aufgabe bei der Brechung des Lichts wahrnehmen.

Wenn die Augenlinse sich mit zunehmendem Alter verfestigt, ist die Fokussierung auf Wahrgenommenes in der Nähe nicht mehr so gut möglich.

Die Folge des resultierenden Verlustes an Brechkraft des Auges ist Altersweitsichtigkeit, die mit Sehhilfen korrigiert werden kann.

Lagern sich Proteine in der im Alter weniger durchfeuchteten Augenlinse ab und verklumpen, verstreut sich das einfallende Licht und eine Trübung des Sehbilds ist die Folge.

Dieses Krankheitsbild wird Grauer Star (Katarakt) genannt und kann durch den Einsatz einer künstlichen Linse operiert und korrigiert werden.

Glaskörper

Der Glaskörper liegt in der Augenhöhle zwischen Linse und Retina. Der Glaskörper (Corpus vitreum) ist mit einer klaren, kollagenhaltigen Flüssigkeit gefüllt, die Kollagenfibrillen und Hyaluronsäure enthält und ansonsten zu 98 Prozent aus Wasser besteht.

Als lichtdurchlässiger, gelartiger Ballon stabilisiert der Corpus vitreum das Auge und gibt ihm seine runde Form.

Der Corpus vitreum füllt den Innenraum des hinteren Auges aus und erzeugt dabei den notwendigen Augeninnendruck, der verhindert, dass die umgebenden Schichten des Auges in sich zusammenfallen oder sich ablösen.

Gleichzeitig kann er durch seine gallertartige Struktur mechanische Stösse auf die Netzhaut abfedern.

Als Reaktion auf einen erhöhten Augeninnendruck entwickelt sich oft eine der häufigsten Augenerkrankungen – der Grüne Star (Glaukom).

Netzhaut

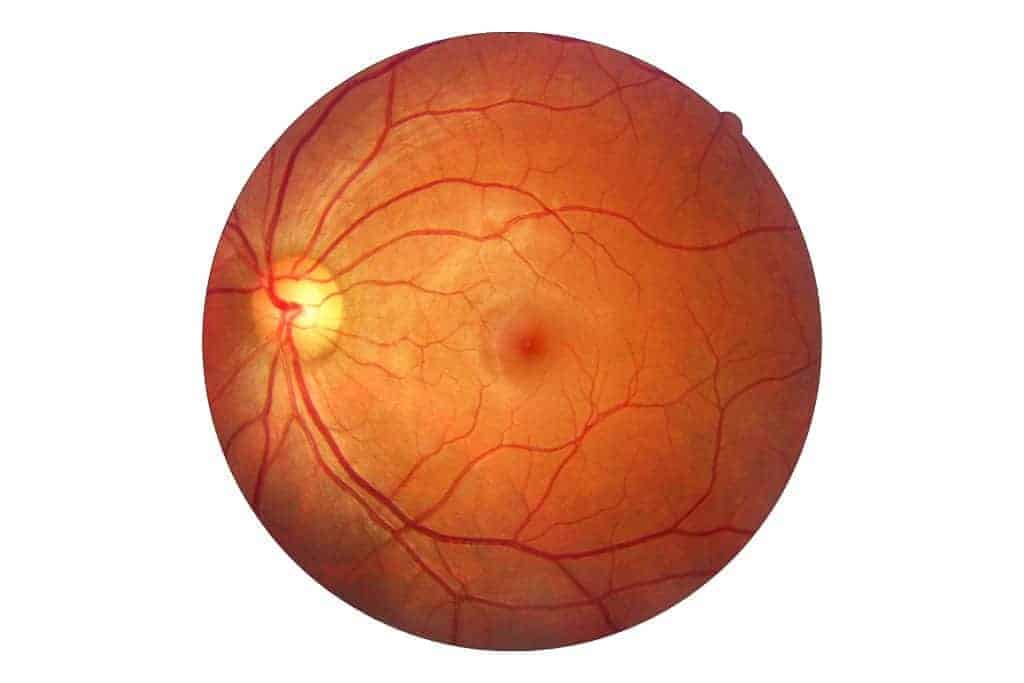

Die Innenseite des Auges ist von der mehrschichtigen Netzhaut (Retina)beschichtet, die das Auge rückseitig auskleidet. Direkt unterhalb der Netzhaut befinden sich die Choroidea und die Lederhaut.

Das dichte Nervengewebe (Nervenfasern und Nervenzellen) der Netzhaut sammelt die Lichtinformationen der Fotorezeptoren und wandelt sie in elektrische Impulse um, die über die Ganglienzellen an die Sehnerven weitergeleitet werden. Die Netzhaut verarbeitet Licht- und Farbreize, um sie dann über den Sehnervs ans Gehirn weiterzuleiten.

Zapfen und Stäbchen weisen strukturelle Ähnlichkeiten auf, wobei die zapfenförmigen Sinneszellen jedoch dickere Außensegmente besitzen, während die stäbchenförmigen dünnere Außensegmente aufweisen. Innerhalb dieser Außensegmente befinden sich spezifische Sehfarbstoffe (Rhodopsin), die für die jeweiligen Photorezeptoren charakteristisch sind, das Licht aufnehmen und diese in Nervenimpulse umwandeln.

Das Zentrum der Netzhaut des Auges, die Makula, liefert aufgrund der Dichte der in der sogenannten Sehgrube (Fovea centralis) eingelagerten Zapfen die höchste Auflösung an Seheindrücken.

Fehlsichtigkeiten wie Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit und Alterssichtigkeit sind oft brechungsbasiert. Weil die Lichtstrahlen nicht exakt gebündelt auf den Brennpunkt der Makula fallen, erzeugen sie keinen scharfen Seheindruck.

Kurzsichtigkeit tritt auf, wenn sich die gebrochenen Lichtstrahlen vor der Makula treffen, Weitsichtigkeit entsteht, wenn der Fokus der Lichtstrahlen hinter der Makula liegt. Mit korrigierenden Linsen lassen sich diese Fehlsichtigkeiten ausgleichen.

Aderhaut

Die Aderhaut (Choroidea) ist eine gefässreiche Schicht des Auges. Sie sorgt für die ständige Blut- und Sauerstoffversorgung der Netzhaut. Die Pigmente der Choroidea sind dunkel und können überzähliges, nicht verarbeitetes Licht absorbieren.

Damit verhindern sie, dass zu viel Licht in das Augeninnere reflektiert wird und Streueffekte erzeugt.

Die lichtempfindlichen Fotorezeptoren, Zapfen und Stäbchen, die in der Choroidea verankert sind, reagieren auf die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichts. Sie geben elektronische Impulse an die Sehnerven ab, die wiederum aus diesen Informationen die Farbwahrnehmung und somit das Farbsehen generieren.

Der Anteil der Stäbchen an den Fotorezeptoren ist höher. Sie registrieren bei Dämmerlicht oder in der Dunkelheit Bewegungen und Lichtwerte als Kontrast von Hell und Dunkel.

Die Zapfen reagieren auf grünes, rotes und blaues Licht und sind für das Farbensehen verantwortlich.

Sorgt der genetische Code dafür, dass ein bestimmter Zapfentyp fehlt oder weniger ausgebildet ist, ist eine Farbenblindheit oder Farbsehschwäche die Folge.

Lederhaut

Die äussere der drei Hautschichten, die den Augapfel umgeben, ist die weissliche Lederhaut (Sklera). Als sichtbares „Weiss“ des Auges umgibt diese faserige Schicht den Oculus. Ihre Funktion ist es, das Auge zu schützen.

Nur im vorderen, offenen Teil des Auges wird sie kreisförmig durch die durchsichtige Hornhaut unterbrochen. Auf der Rückseite des Auges führt der Sehnerv durch die Lederhaut.

Der Sehnerv ist der mittlere Abschnitt der Sehbahn. Er verlässt als vereinigter Strang von Nervenaxonen die Retina am Blinden Fleck und führt über die Augenhöhle und das Keilbein zum Zwischenhirn.

Aufbau des Auges – Die äusseren Strukturen des Auges

Augenlider

Die Ober- und Unterlider haben die Aufgabe, den Oculus vor Fremdkörpern und äusseren Einwirkungen zu schützen. Auch im Schlaf und bei starkem Lichteinfall schliessen sich die Augenlider zur Erholung des Auges.

Die Unter- und Oberlider des Auges bestehen aus muskulärem Bindegewebe und enthalten die Talgdrüsen (Meibom-Drüsen), mit deren Lipiden der Tränenfilm vor dem raschen Verdunsten bewahrt wird.

Alle drei bis vier Sekunden schliessen sich die Augenlider reflexartig, wischen Fremdkörper von der Augenoberfläche und sorgen für die regelmässige Befeuchtung des Augapfels.

Zu den häufigsten nichtentzündlichen Erkrankungen gehören das Herabhängen des Oberlides (Ptose) und die Auswärts- und Einwärtskehrung des Unterlides (Ektropium und Entropium).

Tränenwege

Die Aufgabe der Tränenwege ist es, überschüssige Tränenflüssigkeit vom Auge in die Nase abzuleiten. Die Tränenflüssigkeit wird von den Tränenpünktchen an den Augeninnenseiten der Ober- und Unterlider über winzige Tränenkanäle und den Tränensack in den Tränennasengang gelenkt.

In unserem Beitrag Erkrankungen der Tränenorgane erhalten Sie mehr Informationen über die Tränenwege.

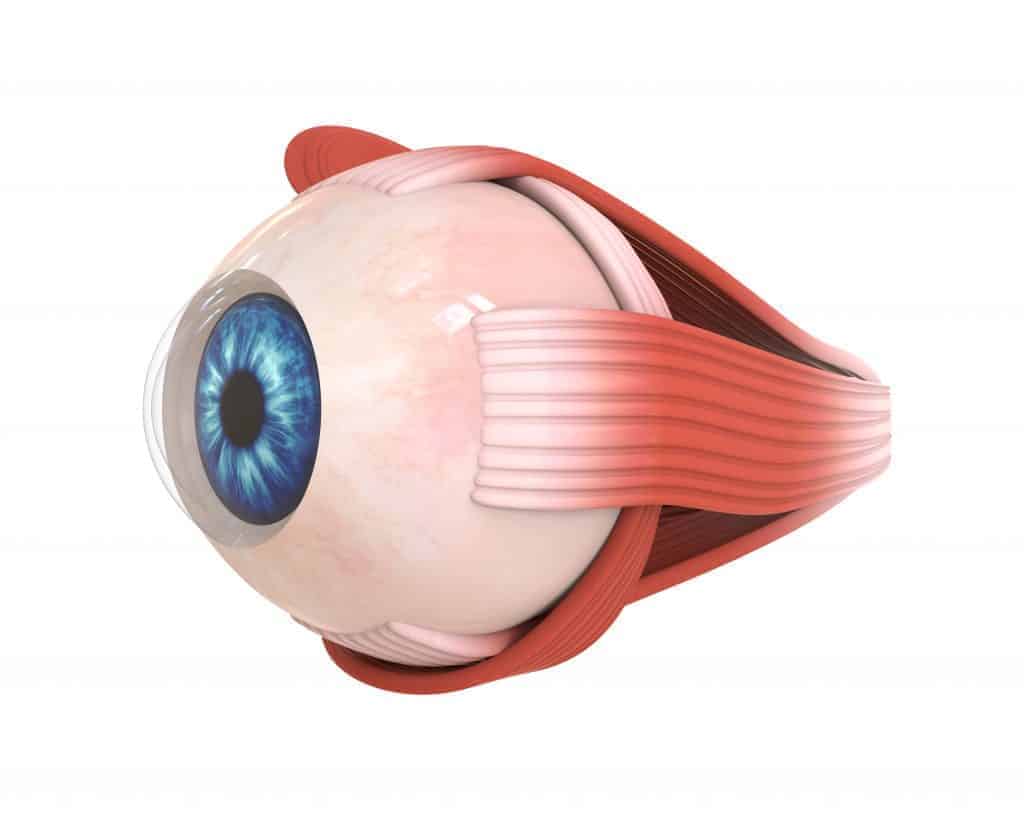

Augenmuskeln

Sechs äussere Augenmuskeln bewegen den Augapfel in der Augenhöhle. Alle Augenmuskeln sind hinter dem Augapfel angeordnet. An diesen Muskeln ist der Augapfel beweglich „eingehängt“.

Die Augenmuskeln verbinden den Augapfel mit dem Restgewebe und ermöglichen die Drehung und Bewegung des Auges in verschiedene Richtungen.

Vier Muskelstränge verlaufen gerade und führen horizontale und vertikale Bewegungen des Auges aus. Zwei schräg angeordnete Muskelstränge ermöglichen Rotationsbewegungen des Auges.

Ein weiterer Hilfsmuskel dient dazu, das Oberlid zu heben. Fällt die Muskelsteuerung aus oder ist eingeschränkt, beispielsweise bedingt durch eine neuronale Erkrankung, können Doppelbilder auftreten.

Quellen

- Garrity, James: Aufbau und die Funktionen des Auges, März 2019. Unter: https://www.msdmanuals.com/de/heim/augenkrankheiten/augen-und-sehkraft/aufbau-und-die-funktionen-des-auges.

- Wesemann, Wolfgang: Das Auge – Aufbau und Funktion, o. D. Unter: https://www.sehen.de/sehen/rund-ums-auge/das-auge-aufbau-und-funktion/.

Kategorien

Allgemein

Augenärzte

Augenentzündungen

Augeninformationen

Augenliderkrankungen

Augennotfälle

Augenschmerzen

Behandlungen

Bindehautentzündung

Diagnostische Behandlung

Fremdkörper im Auge

Gesichtsfeldausfall - Skotom

Grüner Star - Glaukom

Hornhautprobleme

Netzhautprobleme

Sehprobleme

Syndrome & Augenerkrankungen